採用担当者が知らないと損する!今どき求職者の本音とは?

採用活動において「なぜ応募が少ないのか?」「なぜ内定辞退が起きるのか?」と悩む企業は少なくありません。背景には、今どきの求職者が重視するポイントと、企業側の打ち出し方との間にズレがあるケースが多く見られます。

本記事では、採用の成果を高めるために欠かせない「求職者の本音」と、ここ数年で大きく変化した「求職者ニーズの変化」について解説し、実務に活かせる視点と対策をお届けします。

求職者のニーズはこう変化している

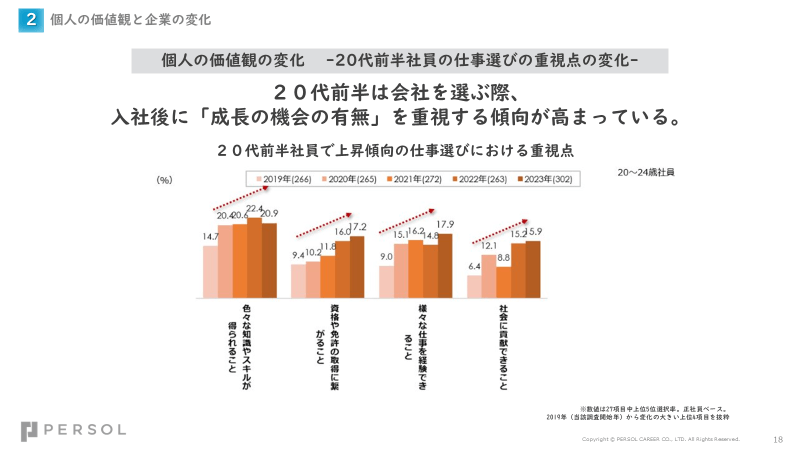

1. 「安定」よりも「やりがい」や「成長機会」

今の求職者が重視するのは、企業の規模や安定性だけではありません。「やりがいを感じられるか」「自分が成長できるか」という観点から求人を見ているケースが非常に増えています。

特に若年層では、業務のやりがいや裁量を重視する傾向が強く、これは求職者の本音のひとつと言えるでしょう。

dodaの調査(2024年版)でも、「自己成長を実感できる仕事がしたい」という回答が上位を占めています。

実際に、若手社員の離職理由として「成長実感が得られなかった」「業務がルーティンすぎた」といった声が多く聞かれます。企業側としては、入社後のキャリアパスやスキルアップ支援制度などを明確に打ち出すことが求められます。

2. 「給与」よりも「柔軟な働き方」や「働きやすさ」

求職者ニーズの変化として明らかなのが「柔軟な働き方」への関心です。コロナ禍以降、テレワークやフレックスタイム制など、時間や場所に縛られない働き方を求める声が急増しました。これは単なる一時的なトレンドではなく、求職者の本音として定着しつつあります。

給与が高くても、柔軟性がなければ選ばれない時代になっています。

特に子育て中の求職者や介護をしている層では、「フル出社が必須」という条件だけで応募を見送るケースも少なくありません。採用活動では、勤務体系の柔軟性や休暇制度、育児・介護支援制度なども含めて訴求する必要があります。

3. 「企業のカルチャー」や「共感できる理念」への注目

企業理念や組織文化への共感が、求職者の応募動機に大きな影響を与えています。

特にZ世代を中心に、「この会社で働く意味を感じられるか」「自分の価値観と合うか」という視点が重視されるようになりました。これはまさに、表には出にくい求職者の本音を反映したものです。

そのため、企業は採用ページやオウンドメディアを通じて、自社の価値観や働く人のリアルな姿を発信する必要があります。例えば、社員インタビューや1日の業務スケジュール紹介などは、候補者にとって大きな判断材料となります。

採用担当者が見落としがちな“ミスマッチの原因”

1. 求人票における情報の不透明さ

求職者の本音としてよく聞かれるのが、「実態と違う」「情報が足りない」といった声です。求職者ニーズの変化に対応するには、求人票に具体的な仕事内容やチーム体制、キャリアパスなど、リアルな情報を盛り込むことが欠かせません。

抽象的な表現(例:「風通しの良い社風」「裁量がある」)だけでなく、数字や具体例を用いて表現することが求められます。たとえば「平均残業時間15時間」「週1回のリモート勤務可」など、実態が伝わる情報発信が重要です。

2. 面接時のコミュニケーションのズレ

面接の場では、企業と求職者の期待や価値観がすれ違うことがあります。ここでのズレがミスマッチにつながり、辞退や早期離職の原因になります。

求職者の本音を引き出すためには、質問の質や面接官の態度も見直す必要があります。

また、面接は一方的に「評価する場」ではなく「相互理解の場」であることを忘れてはいけません。求職者の不安や質問に丁寧に答え、リラックスした雰囲気を作ることで、本音を引き出しやすくなります。

3. 評価基準が時代に合っていない

「従来の評価基準が通用しない」というのも、求職者ニーズの変化を象徴する現象です。例えば、学歴や年齢よりもスキルや価値観を重視する人が増えており、これを反映した柔軟な評価体制が求められています。

新たな評価指標としては「自ら学ぶ姿勢」「新しい環境への適応力」「チームでの協働力」などが挙げられます。

評価項目を定期的に見直すとともに、面接官教育を通じてその基準を社内で共有することも重要です。

求職者の“本音”を把握するためにできること

1. 内定辞退や面接辞退理由のヒアリングと蓄積

辞退理由の傾向を把握することで、求職者ニーズの変化に気づくことができます。たとえば、「仕事内容が想像と違った」「面接官の雰囲気が合わなかった」などは、求職者の本音として蓄積すべき重要な情報です。

この情報は属人的に処理せず、テンプレート化した辞退理由アンケートやCRMへの記録によって蓄積・分析し、採用戦略や求人内容にフィードバックする運用が望まれます。

2. 自社の口コミサイト・SNSでの印象を定期的にチェック

求職者が企業を選ぶ際、口コミやSNSの情報を必ず確認しています。

自社に対する第三者視点の評価を通じて、どのような本音が語られているかを定期的にチェックしましょう。これは、変化する求職者ニーズを把握するためのヒントになります。

OpenWorkやGoogleレビュー、X(旧Twitter)などで、自社の評価や社員の投稿をチェックすることで、見落としていた課題に気づけることもあります。ポジティブな口コミは採用広報に活用し、ネガティブな声は真摯に向き合い改善を検討しましょう。

3. 定量的なアンケート調査の活用

求職者の本音を把握するには、主観に頼らず、客観的なアンケートデータを収集・分析することが有効です。選考過程や内定後の感想など、定点的なデータ収集が採用の質を高めるヒントになります。

例えば、選考後アンケートを実施し「志望度が上がったか・下がったか」「印象に残った点」「不安を感じた点」などを数値で把握すれば、改善ポイントが明確になります。

複数の部門や拠点で横断的に活用することで、組織全体の採用力強化にもつながります。

まとめ:変化する求職者ニーズに寄り添った採用戦略へ

求職者の本音を知ることは、採用の成功率を上げるための第一歩です。

- 求職者のニーズ変化を前提とした採用設計を行う

- 「伝えたいこと」よりも「知りたいこと」に焦点を当てる情報提供

- 柔軟性のある選考体制で、ミスマッチを減らす

- 自社の文化や働き方を“言葉”と“具体例”で伝える

今後の採用活動では、求職者の変化を敏感に察知し、その“本音”に応える姿勢が企業の競争力を左右します。